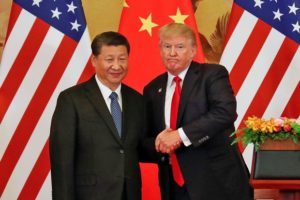

« Les États-Unis et la Chine doivent discuter »

Par Project Syndicate, de Susan Thornton – Les États-Unis et la Chine sont pris dans une guerre commerciale qui s’intensifie et qui pourrait gravement nuire à leurs économies, voire menacer la stabilité mondiale.

Depuis que le président américain Donald Trump a annoncé, le 2 avril, l’imposition de droits de douane « réciproques » à la quasi-totalité de ses partenaires commerciaux, les deux pays se sont mutuellement imposés des droits de douane à trois chiffres, des niveaux qui ont créé de fait un embargo commercial mutuel.

Les réservations de conteneurs de la Chine vers les États-Unis ont déjà chuté de 60%, et les commandes de tous types de produits chinois ont été annulées. Lorsque les effets de ce ralentissement se feront sentir aux États-Unis dans quelques semaines, non seulement les consommateurs auront du mal à acheter des produits fabriqués en Chine, mais il en sera de même pour de nombreuses entreprises américaines qui vendent ces importations ou les utilisent comme intrants. Étant donné que ces articles ne seront pas produits aux États-Unis ni achetés à l’étranger de sitôt, de nombreuses entreprises auront du mal à faire face.

L’administration Trump a apparemment pris conscience de la gravité de la crise imminente. Le 22 avril, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a qualifié la guerre commerciale sino-américaine d’« intenable », et une source anonyme a déclaré que la Maison-Blanche envisagerait de réduire les droits de douane sur la Chine. D’autres responsables sont rapidement revenus sur ces propos, affirmant que les États-Unis n’agiraient pas « unilatéralement ».

Normalement, une telle situation se prêterait à des négociations. Or, les deux parties semblent incapables ou peu disposées à dialoguer. Trump a indiqué à plusieurs reprises vouloir discuter des droits de douane avec le président chinois Xi Jinping, et a même affirmé que Xi l’avait appelé il y a quelques semaines – une affirmation que la Chine dément. Selon la plupart des sources, les deux dirigeants ne se sont pas parlé depuis l’investiture de Trump en janvier. Et malgré les récents propos de Trump selon lesquels des négociations se déroulent quotidiennement, un porte-parole du gouvernement chinois a déclaré le 24 avril qu’il n’y avait actuellement aucune négociation commerciale entre les deux pays.

Compte tenu de l’urgence de la situation, qu’est-ce qui fait obstacle aux négociations entre les États-Unis et la Chine ? Le premier obstacle résidait dans l’insistance de Trump à imposer des droits de douane supplémentaires avant les négociations commerciales. Les autorités chinoises semblaient disposées à s’engager rapidement, envoyant le vice-président Han Zheng à l’investiture de Trump. Mais Trump a rapidement imposé deux séries de droits de douane de 10% à la Chine, entrés en vigueur début février et début mars, anéantissant toute chance de désescalade.

Rappelons que la Chine était déjà soumise aux droits de douane et aux sanctions imposés par Trump lors de son premier mandat, qui ont ensuite été renforcés par son successeur, Joe Biden. Trump pensait peut-être qu’intensifier la pression lui permettrait de faire pression en faveur d’un éventuel « accord avec la Chine ». Il a d’ailleurs adopté une approche tout aussi agressive envers d’autres partenaires, avec ses menaces de droits de douane réciproques, et a affirmé que de nombreux pays lui « lèchent le cul » pour négocier leurs tarifs. Mais les Chinois y ont vu, non sans raison, une forme d’extorsion.

Un deuxième problème réside dans les approches très différentes du gouvernement chinois et de l’administration Trump en matière de relations diplomatiques. La bureaucratie chinoise est conservatrice et soumise au protocole, tandis que Trump préfère appeler ses homologues et négocier personnellement. Ce n’est pas ainsi que fonctionnent les dirigeants chinois – ni la plupart des autres dirigeants. D’ailleurs, aucun dirigeant chinois n’a jamais téléphoné à un président américain. La partie chinoise devrait s’attaquer à ce problème. Mais compte tenu de la façon dont Trump a traité les autres dirigeants mondiaux, personne ne recommanderait de changer de cap maintenant. Plutôt que de risquer l’humiliation, Xi Jinping ne rencontrera probablement Trump qu’après que les responsables de rang inférieur des deux camps se seront mis d’accord sur les résultats, conformément à la pratique diplomatique habituelle.

D’autres asymétries institutionnelles pèsent également sur les relations bilatérales. En Chine, le Premier ministre et les vice-Premiers ministres sont responsables de certains aspects de l’économie et du gouvernement – des rôles qui ne correspondent pas exactement à ceux des secrétaires de cabinet américains. Comme il est hors de question de modifier ces systèmes à court terme, les responsables devraient négocier avec leur homologue désigné, tout en rencontrant des responsables de plus haut rang pour s’assurer que les messages passent. C’est pourquoi les administrations américaines précédentes ont créé des mécanismes permettant de réunir les responsables des agences américaines et les vice-Premiers ministres chinois pour des dialogues réguliers. Mais ces forums ont été jugés inefficaces et ont été supprimés.

Les Chinois ont demandé à l’administration Trump de désigner un interlocuteur privilégié pour négocier. L’interlocuteur pour de telles négociations commerciales serait normalement le représentant américain au Commerce, comme ce fut le cas lors du premier mandat de Trump. Mais cette fois-ci, le programme commercial des États-Unis avec la Chine est si confus et les objectifs affichés si vastes – du rééquilibrage du commerce mondial à l’arrêt des flux de fentanyl, en passant par la réindustrialisation de l’Amérique et la génération de revenus – que l’USTR serait dépassé.

Cette confusion constitue le principal obstacle aux négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine. L’administration souhaite-t-elle augmenter les recettes, restaurer l’industrie manufacturière américaine, créer des emplois, remédier aux déséquilibres mondiaux, réduire la dette américaine, renforcer la sécurité, freiner l’essor de la Chine, ou une combinaison de ces objectifs ?

La question la plus fondamentale est peut-être de savoir si Trump souhaite un accord ou un découplage. Dans le second cas, la Chine n’a aucune raison de négocier. En revanche, dans le premier cas, Trump devrait exprimer clairement ses souhaits et les deux parties devraient entamer des discussions sérieuses. Un embargo de facto sur les échanges bilatéraux serait dévastateur pour les deux économies, et les responsables devraient tout mettre en œuvre pour sauver la situation. L’impasse actuelle ne profite finalement à personne.

Susan Thornton, ancienne secrétaire d’État adjointe par intérim des États-Unis pour les affaires de l’Asie de l’Est et du Pacifique, est chercheuse principale au Paul Tsai China Center de la faculté de droit de Yale.

Susan Thornton, ancienne secrétaire d’État adjointe par intérim des États-Unis pour les affaires de l’Asie de l’Est et du Pacifique, est chercheuse principale au Paul Tsai China Center de la faculté de droit de Yale.

Droits d’auteur : Project Syndicate, 2025.

www.project-syndicate.org

Laisser un commentaire