L’Initiative pour la Gouvernance mondiale, épitomé d’une modernité inédite, post-occidentale

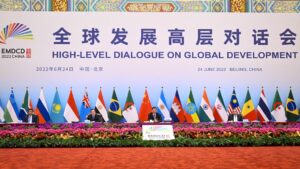

Par Nkolo Foé – Début septembre 2025, l’Organisation de coopération de Shanghai Plus a tenu dans la ville chinoise de Tianjin son plus grand sommet depuis sa création en 2001. Coïncidant presqu’avec la célébration du 80ème anniversaire de la victoire du peuple chinois sur l’impérialisme et le fascisme japonais, cette importante rencontre a réuni une vingtaine de dirigeants de pays et d’organisations internationales. L’occasion a été ainsi donnée de souligner la place éminente de l’OCS dans le façonnement du nouvel ordre international. À juste titre, on a pu parler de «l’esprit de Shanghai».

Le président chinois a donc saisi l’opportunité du Sommet de 2025 pour proposer l’Initiative pour la gouvernance mondiale (IGM). Cette Initiative majeure repose sur quelques grands piliers à savoir l’égalité souveraine, l’état de droit international, le multilatéralisme, une approche centrée sur les personnes, et enfin, les actions concrètes. Cette énumération signifie que l’alternative du Sud global au Consensus de Washington avait besoin d’une clarification.

La Chine a fait preuve d’un leadership remarquable dans sa volonté de «collaborer avec tous les pays pour instaurer un système de gouvernance mondiale plus juste et plus équitable, et pour progresser vers une communauté de destin pour l’humanité», comme l’a expliqué le président Xi Jinping. Cette nouvelle proposition de la Chine constitue, pour ainsi dire, l’épitomé d’un processus de remodelage de l’ordre international lancé il y a plus d’une décennie, avec comme étapes marquantes : l’Initiative la Ceinture et la Route, la Construction d’une Communauté d’avenir partagé pour l’humanité, l’Initiative pour le développement mondial, l’Initiative pour la sécurité mondiale et enfin, l’Initiative pour la civilisation mondiale.

L’IGM fournit un cadre holistique des relations internationales, avec un esprit nouveau orienté vers le refus de la mentalité de la guerre froide, le rejet de l’hégémonisme, la condamnation du protectionnisme, la dénonciation du «piège de Thucydide», la prévention contre toute tentative de retour à la Doctrine Monroe et de son Corollaire Roosevelt, l’opposition résolue à l’impérialisme et au néocolonialisme. Ces principes avaient déjà été soulignés dans le Livre blanc de septembre 2023. Selon cet authentique traité de la mondialisation, il est question de construire des partenariats justes et équitables dans lesquels les différents pays du monde se traitent sur un pied d’égalité. Par conséquent, la doctrine chinoise invite tous les pays à respecter les normes largement reconnues des relations internationales. Elle rappelle que depuis l’avènement des temps modernes, un ordre international juste et équitable apparaît comme l’objectif commun de l’humanité, notamment, depuis le principe d’équité et de souveraineté établi par la Paix de Westphalie en 1648, l’humanitaire international établi par les Conventions de Genève en 1864, les quatre buts et sept principes établis par la Charte des Nations Unies en 1945, et bien entendu, les Cinq principes de coexistence pacifique arrêtés lors de la Conférence de Bandung en 1955.

Ces références constituent bien la preuve que la Chine et les pays du Sud n’ont nullement l’intention de bouleverser l’ordre international établi depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme le prétendent à tort les démocraties libérales. Au contraire les normes des relations internationales ainsi rappelées les fondements inébranlables d’une communauté mondiale de destin partagé promue de nos jours par la Chine. L’idée que tous les pays sont égaux en droit et en devoir est essentielle. Selon le président Xi Jinping et le Livre blanc de la Chine, ni les grands, ni les puissants ni les riches ne doivent jouir d’aucun privilège particulier pour intimider les petits, les faibles et les pauvres. Aussi, la défense du multilatéralisme et le rejet de l’unilatéralisme doivent-ils constituer les fondements du nouvel ordre international en cours de formation. Selon le Livre blanc de la Chine, il importe de «remplacer la mentalité dépassée selon laquelle le gagnant rafle tout par une nouvelle vision de recherche de résultats gagnant-gagnant pour tous» ; il importe également de «forger des partenariats mondiaux aux niveaux international et régional et adopter une nouvelle approche des relations entre États, fondée sur le dialogue plutôt que sur la confrontation et recherchant le partenariat plutôt que l’alliance». Il est enfin recommandé que dans la gestion de leurs relations, les grands pays suivent «les principes d’absence de conflit, de non-confrontation, de respect mutuel et de coopération gagnant-gagnant». Cela implique que les grands pays traitent les petits pays sur un pied d’égalité et adoptent «la bonne approche en matière d’amitié et d’intérêts, en poursuivant à la fois l’amitié et les intérêts et en donnant la priorité à l’amitié».

Comme relevé plus haut, l’esprit de Shanghai fournit un cadre complet des relations internationales. Ainsi, en matière de sécurité, la doctrine chinoise préconise la création d’un environnement de sécurité caractérisé par l’équité, la justice, les efforts conjoints ainsi que les intérêts partagés. Le Livre Blanc avait par exemple souligné le principe de l’interdépendance de la sécurité de tous les pays à l’ère de la mondialisation économique, chacun ayant un impact sur tous les autres. Ainsi, il serait illusoire qu’un pays prétende maintenir à lui tout seul une sécurité absolue, ou qu’il prétende parvenir à la stabilité en déstabilisant tous les autres. Comme les autres pays du Sud, la Chine est fermement opposée à loi de la jungle qui laisse les plus faibles à la merci des plus forts. Rejeter la mentalité de guerre froide dans toutes ses manifestations revient en fin de compte à favoriser une nouvelle approche de sécurité à la fois commune, globale, coopérative et durable. Selon le présent Xi Jinping «l’Histoire nous enseigne que, dans les moments difficiles, nous devons maintenir notre engagement initial en faveur de la coexistence pacifique, renforcer notre confiance dans la coopération mutuellement bénéfique, progresser en accord avec les tendances historiques et prospérer en suivant le rythme de notre époque».

C’est ici que l’Organisation de coopération de Shanghai est appelée à jouer un rôle de premier plan. Comme cela a été souligné lors du sommet de Tianjin, l’OCS a été pionnière dans les actions multilatérales visant à lutter contre le terrorisme, le séparatisme et l’extrémisme, contribuant ainsi à consolider la sécurité régionale. Sa coopération avec les Nations unies et d’autres organisations internationales a permis à cette organisation de jouer un rôle constructif dans les affaires internationales et régionales. Son importance vient également du fait qu’elle travaille inlassablement à la promotion de l’inclusion et de l’apprentissage mutuel entre les civilisations, tout en s’opposant à l’hégémonisme et aux politiques de puissance. Voilà pourquoi, au fil du temps, l’Organisation de coopération de Shanghai est devenue une puissance force proactive non seulement pour la paix mais aussi pour le développement dans le monde.

À Tianjin, le président Xi Jinping a souligné le rôle de plus en plus moteur de l’Organisation de coopération de Shanghai dans le développement et la réforme du système de gouvernance mondiale. Aussi l’a-t-il exhorté à intensifier ses efforts, à jouer un rôle moteur et à montrer l’exemple dans la mise en œuvre de l’Initiative mondiale pour la gouvernance mondiale. En s’appuyant sur les défis auxquels l’Afrique est confrontée, il est possible que ce rôle éminent dans le façonnement de la gouvernance mondiale justifie l’élargissement de l’OCS à l’ensemble des pays du Sud, notamment à ceux d’Afrique.

Depuis la mise en place de l’Organisation de coopération de Shanghai en 2001, la constitution des BRICS en 2009 et le lancement de l’Initiative la Ceinture et la Route en 2013, il était devenu évident que les pays du Sud inauguraient une modernité inédite, à rebours de la modernité obsolète de l’Occident. Au lendemain du Forum «la Ceinture et la Route» pour la coopération internationale des 14 et 15 mai 2017, le chroniqueur américain Patrick Lawrence s’était penché sur la manière dont la Chine œuvrait, de concert avec les pays en développement, au façonnement du monde post- occidental, dans le sens du polycentrisme, de la multipolarité et de l’égalité des civilisations. Le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov note que les peuples aspirent de plus en plus à préserver la souveraineté et les modèles de développement compatibles avec leurs identités nationales, culturelles et religieuses, contrairement aux États occidentaux, attachés à conserver leur statut usurpé de «leaders mondiaux» et à ralentir le processus objectif irréversible de mise en place de la multipolarité. C’est ce mouvement que l’Occident en déclin s’efforce d’entraver par ses manœuvres d’intimider des puissances émergentes du Sud, l’encerclement militaire de la Chine et de la Russie, la politique des sanctions, la guerre commerciale et tarifaire, etc. L’Initiative de la gouvernance mondiale intervient donc à point nommé, en fournissant une approche plus rationnelle à la mondialisation.

Il n’y a que la Rome antique pour nous fournir quelque chose de semblable à la mondialisation américaine déclinante. Car, la mondialisation romaine, c’est d’abord l’histoire du triomphe d’un clan, celui des banquiers avides, des politiciens corrompus et des soldats voyous ; c’est aussi l’histoire de l’expansion d’un capitalisme sauvage qui assure à l’Etat prédateur une hégémonie économique sans partage. Vivant du pillage éhonté des pays vaincus, Rome, comme les Etats-Unis de nos jours, était le plus grand centre des capitaux du monde. Les similitudes ne s’arrêtent pas là : une fois de plus comme l’Amérique, l’impérialisme romain correspond à l’époque où le parti des hommes d’argent pouvait faire exposer au sénat le plan d’une politique odieuse fondée sur la guerre de conquête et d’exploitation. Pour quelques centaines de familles parasites, la guerre était avant tout une entreprise financière. Cela veut dire que comme de nos jours, le protectorat que Rome avait imposé au monde n’était en réalité qu’un protectorat de la finance romaine elle-même. Toujours comme les Etats-Unis, Rome pillait les nations en s’emparant de leurs mines, de leurs terres, de leurs navires ou en prenant directement le contrôle de leurs finances. Il est connu qu’à Rome, la dette et l’usure avaient elles aussi une finalité impérialiste, qualité que le FMI et la BM ont redécouvertes à notre époque. C’est que la nation impérialiste endettait les pays vaincus. Et pour les obliger à lui payer «sa» dette, Rome, comme Washington, contraignait les nations captives à souscrire un emprunt aux banques impérialistes.

Ainsi commençait le cercle vicieux de la dette et de la dépendance. Un autre artifice cynique connu des Romains consistait à endetter les pays soumis à des taux usuraires et à soumettre les débiteurs à des annuités sévères, avant de détacher auprès d’eux des ministres des finances comme Rabirius Postumus en Égypte, sous le Triumvirat de Pompée, Crassus et César. De cette manière, les intérêts des créanciers étaient saufs. L’autorité des plénipotentiaires était d’autant plus grande que ces derniers bénéficiaient de l’appui de petites garnisons dans les pays débiteurs. L’on constate que depuis cette époque, presque rien n’a changé dans le capitalisme et l’impérialisme occidentaux. D’où l’intérêt pour les pays du Sud global d’opposer à l’Occident un véritable projet de civilisation, comme celui proposé par la Chine dans l’Initiative de la gouvernance mondiale.

Nkolo Foé, enseignant-chercheur en sciences humaines (philosophie) puis chef du Département de philosophie à l’Ecole normale supérieure, Université de Yaoundé 1(Cameroun), il a été professeur invité du Conseil pour le développement de la Recherche en Sciences sociales en Afrique (CODESRIA), à l’Université Fédérale de Paranà au Brésil.