De quel type de coopération l’Afrique a-t-elle besoin de la part de la Chine ?

De China Daily, par Farai Ian Muvuti – Zimbabwéen de naissance, je suis actuellement PDG du Southern African Times et fondateur d’un cabinet de conseil qui met en relation les marchés africains avec les investisseurs internationaux.

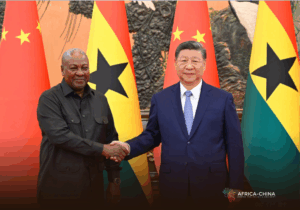

Lors de mon dernier voyage à Harare, en septembre 2025, j’ai eu le privilège de rencontrer Son Excellence Zhou Ding, ambassadeur de Chine au Zimbabwe. Mon objectif principal était de mieux comprendre comment les capitaux chinois façonnent les infrastructures, l’industrie sidérurgique et le paysage de l’emploi en Afrique.

Avant cette rencontre, je venais de conduire un groupe d’investisseurs basés au Royaume-Uni lors d’une tournée au Botswana et en Afrique du Sud afin d’explorer les opportunités de croissance locales. Pour moi, l’entretien avec l’ambassadeur Zhou était bien plus qu’une simple visite de courtoisie : je souhaitais aller au-delà des chiffres pour saisir l’impact réel des investissements chinois en Afrique, en veillant à ce que nos rapports et nos conseils en investissement restent impartiaux, fondés sur des données probantes et ouverts sur le monde.

Ayant grandi dans un pays longtemps pris entre opportunités et volatilité, je comprends mieux que quiconque l’importance des capitaux étrangers pour l’Afrique. Pourtant, les questions auxquelles je cherchais des réponses ne sont pas propres au Zimbabwe : les capitaux chinois sont devenus un moteur majeur des secteurs des infrastructures, des mines, de l’industrie manufacturière et de l’énergie en Afrique, ce qui rend ces questions pertinentes pour l’ensemble du paysage des investissements du continent.

« Ne vous concentrez pas uniquement sur les chiffres officiels »

Lorsqu’il est question d’investissement chinois, l’emploi est le résultat le plus tangible. Les données de la Chambre des entreprises chinoises du Zimbabwe montrent que plus de 100 000 habitants locaux sont directement employés par des entreprises liées à la Chine. Ce schéma se répète dans toute l’Afrique :

- en Éthiopie, les parcs industriels construits par la Chine ont créé des dizaines de milliers d’emplois dans le textile et l’industrie légère ;

- au Nigéria, les zones franches soutenues par la Chine ont créé des milliers d’emplois supplémentaires ;

- au Kenya, le projet de chemin de fer à écartement standard (SGR) a mobilisé un nombre considérable de travailleurs locaux pendant la construction.

Cependant, ces chiffres officiels sont depuis longtemps contestés : les données désagrégées sur le travail sont rares et leur vérification indépendante reste difficile.

Plus important encore, les économies africaines (et notamment celle du Zimbabwe) sont largement dominées par le secteur informel. Souvent, l’impact des capitaux chinois ne se fait pas sentir dans les emplois formels, mais dans les petits commerces du quotidien qui jalonnent nos rues : à Mbare Musika à Harare, au China Mall de Johannesburg et au marché Kamwala de Lusaka, les vendeurs locaux dépendent presque entièrement des chaînes d’approvisionnement chinoises pour les vêtements, l’électronique et les matériaux de construction.

Leurs moyens de subsistance ne sont pas comptabilisés dans les statistiques des investissements étrangers, alors qu’ils dépendent entièrement de ces réseaux commerciaux liés à la Chine. Cette dynamique «emplois formels + retombées informelles» rend la mesure de l’impact à la fois difficile et essentielle.

Enseignements tirés de l’industrie sidérurgique

Les comparaisons mondiales soulignent la valeur des investissements chinois dans des secteurs clés. La World Steel Association estime qu’un emploi direct dans l’acier soutient jusqu’à huit postes en aval. En Inde, l’industrie sidérurgique emploie plus de 2,5 millions de personnes directement et indirectement, principalement dans la construction.

En Chine, plus de 10 millions d’emplois sont liés à l’acier, tirés par les secteurs de la construction, de l’automobile et des machines. Au Brésil, l’approvisionnement local en acier soutient des centaines de milliers d’emplois dans la construction automobile et la métallurgie.

Qu’est-ce que cela nous apprend ? Les industries lourdes comme l’acier ne sont pas seulement des «fabricants de produits», elles sont des «multiplicateurs d’opportunités», stimulant des chaînes industrielles entières et des pôles d’emploi. L’usine sidérurgique de Manhize au Zimbabwe en est un parfait exemple : prévue pour créer 25 000 emplois directs et jusqu’à 150 000 emplois indirects, sa réussite pourrait transformer les marchés du travail locaux.

Le même potentiel existe au Nigeria, en Angola et au Mozambique, où l’acier et l’industrie lourde pourraient ancrer les chaînes de valeur dans la construction, l’énergie et l’automobile. Mais pour les décideurs politiques africains, la sécurisation des projets ne représente que la moitié de la bataille. Ils doivent également mettre en place des systèmes solides de fiscalité, de réglementation du travail et de formation professionnelle afin de transformer les investissements en capital en emplois durables.

Ce que l’Afrique doit faire

Deux facteurs sont essentiels pour garantir la réussite des projets et leur impact à long terme : la stabilité budgétaire et le développement des talents. En Afrique, de nombreuses régions voient les progrès de l’industrialisation entravés par des politiques fiscales imprévisibles ou prédatrices. Les investisseurs ont besoin de stabilité et de clarté pour s’engager dans des projets à long terme.

Le talent est tout aussi essentiel. Les universités et les écoles techniques africaines doivent élargir leurs programmes au-delà de l’ingénierie et de la métallurgie pour y inclure le mandarin, la culture chinoise et la logique économique de la coopération sino-africaine. Il ne s’agit pas de «concession» : comprendre le fonctionnement du plus grand fournisseur de capitaux d’Afrique est le fondement d’une négociation en position de force, et non de faiblesse.

Se concentrer sur les résultats, pas seulement sur les extrants

L’impact des investissements chinois s’étend bien au-delà de l’industrie lourde, apportant des progrès tangibles à divers secteurs en Afrique, tout en offrant des opportunités de collaboration. En Éthiopie, les parcs industriels construits par la Chine ont déjà créé des milliers d’emplois, et les acteurs des deux parties s’efforcent désormais d’améliorer leur durabilité à long terme et leur intégration plus poussée dans les chaînes d’approvisionnement locales.

Au Kenya, la SGR a mis en place des infrastructures de pointe qui ont transformé l’efficacité des transports, et les dialogues en cours portent sur l’optimisation de sa rentabilité et la gestion de la dette afin de soutenir la santé budgétaire du pays. En Zambie, l’implication chinoise dans le secteur minier a stimulé l’emploi, et des efforts sont en cours pour améliorer encore les normes du travail grâce à des initiatives conjointes entre entreprises chinoises, autorités locales et représentants des travailleurs.

Ces exemples démontrent que l’évaluation de la coopération nécessite de regarder au-delà des indicateurs de base tels que «nombre de projets construits» ou «nombre d’emplois créés».

Nous devons nous poser des questions plus nuancées : ces emplois sont-ils stables ? Le transfert de compétences a-t-il lieu ? La marge de manœuvre budgétaire du pays est-elle préservée ?

Lors de mon entretien avec l’ambassadeur Zhou, nous avons abordé des questions d’avenir : la transparence dans la publication des salaires, la définition des exigences en matière de contenu local et l’harmonisation des projets d’infrastructures – qu’il s’agisse de centrales hydroélectriques, de routes ou d’usines – avec les stratégies industrielles nationales, au lieu de rester des postes isolés dans les bilans. Cette approche collaborative axée sur les résultats garantit une coopération pérenne pour les pays africains.

Pas de battage médiatique, pas de parti pris ; que des faits.

Basé au Royaume-Uni, je partage mon activité entre les médias et le conseil en investissement. Pour moi, l’impartialité n’est pas seulement un principe journalistique, mais un impératif essentiel à la prise de décisions d’investissement éclairées. Lorsqu’on parle de coopération sino-africaine, on ne peut pas se contenter de vanter les mérites ou de souligner les faiblesses : il faut reconnaître que les investissements chinois créent des emplois, paient des impôts et transfèrent des compétences ; et il faut rendre compte clairement des points à améliorer, qu’il s’agisse des normes de sécurité, de la conformité environnementale ou des relations de travail.

En tant que Zimbabwéen, je sais comment les discours internationaux façonnent les politiques africaines et les flux de capitaux étrangers. Ayant une bonne compréhension des investisseurs internationaux et collaborant étroitement avec eux, je sais aussi que, qu’ils soient britanniques, chinois ou étrangers, ils perçoivent l’Afrique à travers un prisme global qui exige précision et équilibre.

Notre rôle, en tant que professionnels des médias et conseillers en investissement, est de rapprocher ces perspectives et de raconter l’histoire de l’Afrique avec honnêteté : sans surestimer les opportunités ni ignorer les défis. C’est ce que j’ai fait lors de ma rencontre avec l’ambassadeur Zhou, et cela restera mon principe directeur pour mes reportages sur la coopération sino-africaine dans les mois et les années à venir.

Source : Cet article a été initialement publié sur independent.co.zw le 14 octobre 2025, puis le chinadaily, le 16 octobre 2025.