Réinitialisation des relations économiques entre les États-Unis et la Chine

De Project Syndicate, par Barry Eichengreen – L’année 1979 fut une année charnière pour les relations sino-américaines. Lors d’une visite historique aux États-Unis, Deng Xiaoping, dirigeant suprême de la Chine, rencontra le président Jimmy Carter à la Maison-Blanche et assista au Round-Up Rodeo à Simonton, au Texas, où il coiffa un chapeau de dix gallons et charma la foule. Reflétant la normalisation rapide des relations bilatérales au cours de la décennie, les deux pays signèrent l’Accord scientifique et technologique sino-américain, qui établit un cadre pour la réglementation des technologies, les échanges de scientifiques, d’universitaires et d’étudiants, et le développement de projets communs.

Aujourd’hui, 45 ans plus tard, cet accord historique est tombé en désuétude , victime d’une année électorale américaine et de tensions accrues entre les États-Unis et la Chine. Cette rupture s’ajoute aux droits de douane américains sur les importations en provenance de Chine, aux interdictions d’exportation de technologies de pointe vers ce pays et, plus récemment, à l’ajout de 42 entreprises chinoises à une liste de restrictions commerciales pour avoir fourni l’armée russe. Les relations économiques entre les États-Unis et la Chine n’ont jamais été aussi mauvaises.

Les implications sont profondes, car plusieurs des problèmes économiques les plus urgents du monde ne peuvent être résolus que grâce à la contribution des deux pays. Et, pour relever les défis mondiaux, une coopération active entre les deux puissances économiques est indispensable.

Cela dit, il existe au moins quelques lueurs d’espoir. Le voyage du conseiller à la sécurité nationale américain Jake Sullivan à Pékin en août – le premier d’un conseiller à la sécurité nationale depuis 2016 – a ouvert la voie à un dialogue constructif entre les présidents Joe Biden et Xi Jinping. Plus important encore, la prochaine administration américaine pourrait mieux apprécier la nécessité d’une coopération bilatérale et prendre des mesures pour la reconstruire.

Un point de départ pour un rapprochement pourrait être une collaboration sur la réglementation de l’intelligence artificielle. Sans un tel accord, un nivellement par le bas est inévitable, car les États-Unis et la Chine éviteraient toute réglementation qui risquerait de les laisser à la traîne dans le développement de cette technologie révolutionnaire. Un accord scientifique et technologique sino-américain réhabilité constituerait le cadre idéal pour négocier un ensemble de normes appropriées.

Deuxièmement, il est nécessaire de coopérer face à la crise climatique, car seuls les plus grands pays, qui sont aussi les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, peuvent montrer la voie. L’ accord de Sunnylands, négocié à la fin de l’année dernière, témoigne de la prise de conscience de ce phénomène de part et d’autre et suggère qu’il existe encore une marge de manœuvre pour une collaboration entre les deux pays.

Mais pour progresser, il faut aussi tirer parti des prouesses de la Chine dans la fabrication de produits verts. En rendant son régime de subventions plus transparent, la Chine pourrait rassurer les États-Unis sur le fait qu’elle ne déverse pas de panneaux solaires, d’éoliennes et de véhicules électriques sur les marchés mondiaux. Les États-Unis pourraient alors être incités à supprimer les droits de douane qui rendent l’importation de produits chinois issus de technologies vertes plus coûteuse.

En réalité, il y a un marché à négocier sur le plan commercial en général. Si la Chine s’employait davantage à stimuler la consommation intérieure de produits manufacturés, les États-Unis auraient moins de raisons de s’inquiéter du déséquilibre commercial bilatéral et de l’excédent chinois vis-à-vis du reste du monde. Un tel rééquilibrage de l’économie chinoise pourrait alors entraîner une réduction des droits de douane bilatéraux et soutenir les efforts de relance de l’Organisation mondiale du commerce.

La Chine et les États-Unis devront également collaborer pour alléger la dette des pays à faible revenu et les aider à financer leur transition écologique. De même, ils devront s’entendre sur un régime visant à limiter la concurrence déloyale dans l’espace. Leur intérêt mutuel à lutter contre la production et le trafic de fentanyl et d’autres stupéfiants est d’ores et déjà évident.

Certes, de sérieux obstacles à la coopération subsistent : tensions autour des droits de l’homme, Taïwan, l’Ukraine et l’incapacité de la Chine à négocier une trêve au Moyen-Orient. De son côté, la Chine est irritée par les politiques commerciales et technologiques des États-Unis.

L’espoir est que les États-Unis et la Chine puissent compartimenter les domaines où les deux pays ont des divergences irréconciliables et ceux où ils peuvent coopérer, comme l’a suggéré l’économiste Fred Bergsten. Reste à voir si cela s’avérera possible.

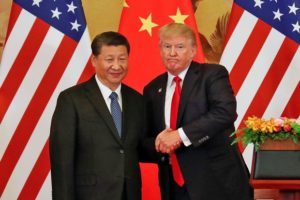

Une future administration Kamala Harris mettra en lumière les violations des droits humains commises par la Chine et privilégiera les plaintes des syndicats américains. Et il semble peu probable que Donald Trump, lors de son second mandat, change d’avis et s’allie à Xi Jinping comme il l’a fait avec d’autres hommes forts, tels que Vladimir Poutine, Viktor Orbán et Kim Jong-un.

Cela ne veut pas dire que la politique américaine soit le seul obstacle au progrès. La semaine dernière, à mon arrivée à Shanghai pour le sommet du Bund , on m’a demandé au guichet de l’immigration si je travaillais pour le gouvernement américain. Pour obtenir l’autorisation d’entrer, j’ai dû expliquer longuement que l’État de Californie, pour lequel je travaille à une certaine distance, n’est pas le gouvernement fédéral. Cette question – et cet interrogatoire – ne m’ont pas laissé optimiste quant à la relation bilatérale. Mais qui sait ?

Il y a peu de certitudes dans les affaires mondiales. Ce que nous savons, c’est que sans une coopération accrue entre les États-Unis et la Chine, le monde se retrouvera dans une situation désespérée.

Barry Eichengreen, professeur d’économie et de sciences politiques à l’Université de Californie à Berkeley, est l’auteur, plus récemment, de In Defense of Public Debt (Oxford University Press, 2021).

Barry Eichengreen, professeur d’économie et de sciences politiques à l’Université de Californie à Berkeley, est l’auteur, plus récemment, de In Defense of Public Debt (Oxford University Press, 2021).

Droits d’auteur : Project Syndicate, 2024.

www.project-syndicate.org

Laisser un commentaire