Démystifier le succès manufacturier de la Chine

De Project Syndicate, par Zhang Jun – L’industrie manufacturière chinoise a parcouru un long chemin et, à certains égards, est plus forte que jamais. Alors qu’il y a 20 ans, les entreprises à capitaux étrangers étaient le moteur des exportations manufacturières chinoises, la plupart d’entre elles quittent aujourd’hui la Chine, ayant perdu des parts de marché au profit de leurs concurrents nationaux.

Et ces entreprises chinoises dominantes ne se limitent pas à la production à faible valeur ajoutée du passé. Elles sont leaders mondiaux dans de nombreux secteurs de haute technologie, tels que les semi-conducteurs et les véhicules électriques, où elles bénéficient d’un avantage tarifaire absolu.

La Chine d’aujourd’hui rappelle le Japon et la Corée du Sud à leur apogée. Dans les années 1970, le Japon produisait des produits de haute technologie, notamment des appareils électroménagers et des automobiles, qui surpassaient les produits américains. Dans les années 1990, la Corée du Sud est devenue une puissance dans les secteurs de l’électronique et de l’automobile. La différence réside dans le fait que le PIB par habitant du Japon dans les années 1970 et de la Corée du Sud dans les années 1990 approchait la moitié de celui des États-Unis, tandis que le PIB par habitant de la Chine, en termes nominaux, représente moins de 16% de celui des États-Unis aujourd’hui (13 300 dollars, contre 85 800 dollars).

La question évidente est de savoir comment un pays avec un PIB par habitant aussi faible a réussi à atteindre la frontière technologique dans tant de secteurs. Une autre question, peut-être plus intéressante, est de savoir comment la Chine parvient à maintenir les prix des technologies de pointe qu’elle produit à un niveau aussi bas. Dans les deux cas, une part importante de la réponse réside dans l’immensité de la Chine.

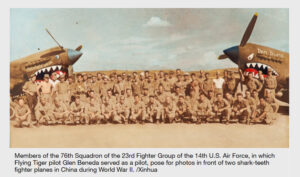

Si un pays très peuplé parvient à offrir une éducation de qualité à sa population, il finira par accumuler un capital humain disproportionné. Un tel pays apprendra plus facilement des économies avancées et développera sa propre capacité d’innovation plus tôt dans son développement. Bien que la Chine ait eu peu d’échanges commerciaux avec l’Occident pendant l’ère Mao, elle comptait un important contingent d’élites ayant étudié dans les universités occidentales avant la création de la République populaire. Ce groupe a joué un rôle crucial dans le développement de la recherche scientifique et technologique chinoise, contribuant à l’industrialisation de l’économie avec l’assistance technique de l’Union soviétique. Plus important encore, la Chine a réussi à mettre en place un système d’éducation de base moderne dans les années 1950, le rendant gratuit pour tous les enfants chinois malgré les niveaux élevés d’extrême pauvreté du pays, et a également restructuré son système d’enseignement supérieur.

À l’époque, la plupart des prestigieuses universités chinoises avaient été fondées par des institutions religieuses et des groupes missionnaires occidentaux à la fin de la dynastie Qing (qui prit fin en 1911) et au début de la République de Chine (1911-1949). Mais sous Mao, la Chine adopta le modèle soviétique d’enseignement supérieur, qui privilégiait la formation professionnelle et technique, avec une attention particulière portée aux sciences et à l’ingénierie. Contrairement au modèle occidental, qui privilégiait l’éducation libérale, le système soviétique visait à former des spécialistes dotés de qualifications pratiques.

Au cours des 40 dernières années, la Chine a conservé ce modèle fondamental et l’a rendu de plus en plus accessible. Depuis la décision du gouvernement en 1999 d’élargir les inscriptions à l’université, le nombre annuel de diplômés universitaires est passé d’un million en 1999 à 12 millions aujourd’hui, dont environ la moitié sont titulaires d’un diplôme en sciences, technologie, ingénierie ou mathématiques. Aujourd’hui, la Chine compte près de cinq fois plus de diplômés en STEM que les États-Unis et sept fois plus d’ingénieurs. Cela explique pourquoi, contrairement aux consommateurs américains, les consommateurs chinois bénéficient de services après-vente et de maintenance efficaces, abordables et largement disponibles pour les produits qu’ils achètent, des appareils électroniques aux véhicules électriques.

La Chine a également compris l’intérêt de s’inspirer de l’Occident, en envoyant plus de 6 millions d’étudiants dans des universités étrangères au cours des 40 dernières années, dont la majorité sont retournés en Chine après leurs études. Cela a largement contribué au rattrapage industriel de la Chine, en particulier au cours des deux dernières décennies.

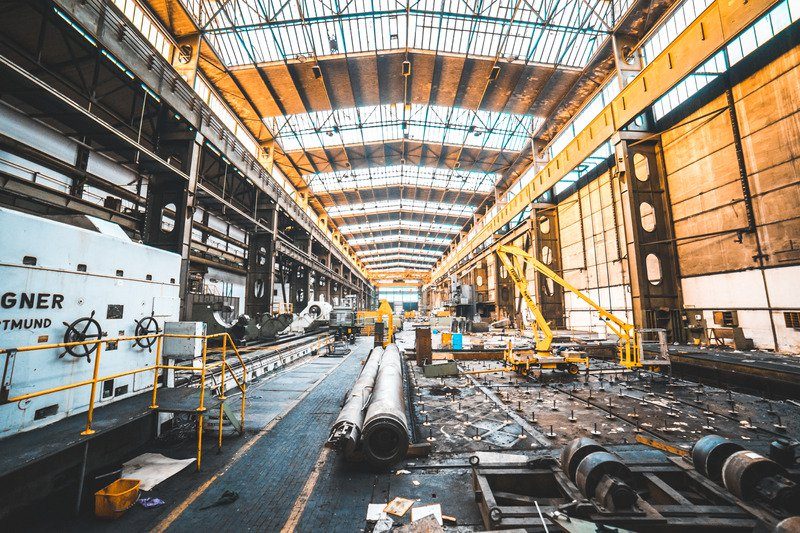

Mais l’éducation n’était qu’une partie de l’équation. La décision de la Chine, en 1979, d’autoriser les entreprises locales à créer des coentreprises avec des entreprises étrangères a conduit à une modernisation technologique dans un large éventail de secteurs. Fait crucial, à mesure que la Chine développait des capacités de production de plus en plus avancées, elle a également développé des chaînes d’approvisionnement et des infrastructures de soutien. Aujourd’hui, le secteur manufacturier chinois s’appuie sur un solide réseau de fournisseurs, d’innovateurs, de fabricants et de prestataires logistiques.

Le gouvernement chinois a joué un rôle essentiel dans la construction et le développement de cet écosystème. Mais, contrairement à l’impression dominante en Occident, il ne s’agit pas d’un processus exclusivement – ni même principalement – descendant. La Chine est composée de 31 provinces, d’environ 300 villes-préfectures et d’environ 2 800 comtés et villes, et à tous les niveaux, les gouvernements rivalisent pour promouvoir la croissance et le développement industriel. Si le gouvernement central fixe les priorités, toute politique qu’il met en place pour soutenir des industries spécifiques fonctionne, en pratique, comme une politique de concurrence horizontale. Cette stratégie économique, rendue possible par l’envergure considérable de la Chine, a été essentielle au développement rapide et à la compétitivité continue de l’industrie manufacturière chinoise.

Zhang Jun, doyen de l’École d’économie de l’Université Fudan, est directeur du Centre chinois d’études économiques, un groupe de réflexion basé à Shanghai.

Zhang Jun, doyen de l’École d’économie de l’Université Fudan, est directeur du Centre chinois d’études économiques, un groupe de réflexion basé à Shanghai.

Droits d’auteur : Project Syndicate, 2025.

www.project-syndicate.org