Le dégel à venir entre les États-Unis et la Chine

De Project Syndicate, par James K. Galbraith – L’année dernière, le Texas a interdit aux employés de l’État (y compris les professeurs d’université) tout contact professionnel avec la Chine continentale, afin de se « durcir » contre l’influence du Parti communiste chinois – une entité qui gouverne le pays depuis 1949 et dont le dirigeant de l’époque, Deng Xiaoping, a assisté à un rodéo au Texas en 1979.

Pour défendre cette politique, le nouveau recteur de l’université du Texas, mon collègue Will Inboden, écrit dans National Affairs que « le gouvernement américain estime que le PCC a volé jusqu’à 600 milliards de dollars de technologie américaine chaque année – une partie de cette technologie provenant d’entreprises américaines, mais une grande partie provenant d’universités américaines ».

Le PIB des États-Unis est actuellement d’environ 30 000 milliards de dollars, de sorte que 600 milliards de dollars représenteraient 2% de cette somme, soit environ 70 % du budget de la défense des États-Unis (880 milliards de dollars). Cela représente également environ un tiers de toutes les dépenses (1,8 trillion de dollars) effectuées chaque année par les collèges et universités américains, toutes disciplines et activités confondues. Cela représente 30 cents de chaque dollar de frais de scolarité et un tiers de chaque subvention fédérale à la recherche.

De plus, il semble que les Chinois aient fait un meilleur usage des connaissances volées que nous ne l’aurions fait. Comparez leur taux de croissance à celui de l’Amérique, ou observez les villes chinoises, leurs chemins de fer à grande vitesse et leurs industries de pointe. Sans oublier l’élimination de la pauvreté de masse et les 3,5 millions d’ingénieurs et de scientifiques que le pays produit chaque année. Un tel vol doit s’apparenter au vol d’émeraudes au Louvre – un jeu à somme nulle. Non seulement les Chinois ont obtenu les bonnes choses, mais ils ont en quelque sorte empêché l’Amérique de les utiliser. C’est vraiment diabolique.

Bien sûr, le chiffre cité par Inboden est absurde, mais je ne doute pas que le gouvernement américain l’ait cité quelque part. De telles affirmations concernant la Chine (et pas seulement la Chine) sont devenues monnaie courante ces dernières années. La tactique est simple. En saturant l’espace d’information d’affirmations farfelues trop nombreuses et trop répandues pour être réfutées, le désaccord, sans parler de la dissidence, devient équivalent à la déloyauté, voire à la trahison.

Pourtant, les universités ne peuvent manifestement pas être les laboratoires secrets d’un État de sécurité nationale. Nous sommes, par nature, ouverts. Dans la mesure où nous produisons des connaissances utiles ou de nouvelles technologies, celles-ci deviennent naturellement la propriété commune du monde entier. C’est ce que l’on appelle la « publication ». Quant aux entreprises américaines, elles sont allées en Chine pour gagner de l’argent. Beaucoup ont réussi. Que la Chine en retire quelque chose – aux dépens des travailleurs américains, nous pouvons l’admettre – faisait partie de l’accord. Cela s’appelle le capitalisme.

Nous sommes déjà passés par là. Dans les années 1950, la question « Qui a perdu la Chine ? » est devenue un cri de guerre national alors que des chasseurs de sorcières ambitieux, au Congrès et ailleurs, détruisaient les carrières et les vies des fonctionnaires américains qui connaissaient le pays de première main. Lorsque mon père était ambassadeur en Inde en 1961, il a envoyé un câble au département d’État pour plaider en faveur de la reconnaissance de la République populaire, mais il n’a reçu que cette réponse épique : « Votre point de vue, dans la mesure où il s’agit d’une question d’ordre politique, est très différent de celui de la Chine : Votre point de vue, pour autant qu’il soit valable, a déjà été examiné et rejeté ».

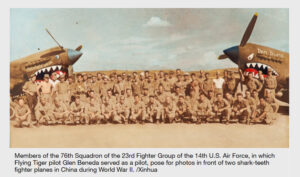

Pourtant, lors d’une conférence en 2003, Chester Cooper, un vétéran de la sécurité nationale de l’époque, m’a dit que même le secrétaire d’État de l’époque, Dean Rusk, avait donné son accord en privé en disant : « Je ne suis pas l’idiot du village ». Les États-Unis auraient reconnu la République populaire de Chine après les élections de 1964 si John F. Kennedy avait survécu et avait été réélu ; au lieu de cela, c’est Richard Nixon qui a ouvert la porte en 1971, et Jimmy Carter qui l’a franchie en 1977. J’étais présent dans la petite foule qui a accueilli le grand mais petit Deng lorsqu’il est entré dans le Rayburn House Office Building en 1979.

Entre-temps, les sables se déplacent à nouveau. La RAND, éminente redoute de la pensée américaine en matière de sécurité nationale, a publié un document historique appelant à la coexistence avec la Chine et à l’acceptation de la légitimité du PCC. Imaginez un peu. Les auteurs citent des points de vue similaires défendus par d’autres spécialistes de la Chine, notamment Rush Doshi, anciennement du Conseil de sécurité nationale et aujourd’hui au Conseil des relations extérieures, et ils corrigent soigneusement les erreurs de traduction américaines qui ont fait paraître les documents et déclarations officiels chinois plus agressifs qu’ils ne l’étaient. Soudain, des voix haut placées font allusion à ce que beaucoup d’entre nous, qui observent la Chine sans bénéficier de sources internes, soupçonnent depuis longtemps: le gouvernement chinois se préoccupe principalement de gouverner la Chine.

Mais qu’est-ce qui se cache derrière cet apparent dégel ? Les récents développements de la guerre commerciale fournissent un indice. Rappelons que la Chine a récemment annoncé des restrictions à l’exportation de terres rares et surtout de gallium, un sous-produit de la production d’aluminium (et de zinc) essentiel à l’électronique de pointe. La Chine contrôle plus de 98% de l’offre mondiale de gallium, grâce à sa capacité de production d’aluminium, qui représente 59 % du total mondial et 60 fois celle des États-Unis. Après un demi-siècle de désindustrialisation, les États-Unis ne sont pas en mesure de combler cet écart, et il n’existe pas de bons substituts au gallium (ni à plusieurs autres matériaux contrôlés par la Chine). La Chine a donc effectivement réduit la perspective d’une confrontation militaire entre les États-Unis et la Chine.

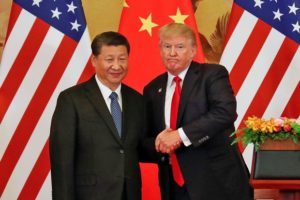

Lors de sa rencontre avec son homologue chinois en Malaisie cette semaine, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a obtenu un délai d’un an pour les restrictions à l’exportation de terres rares imposées par la Chine. M. Trump a confirmé cet accord lors de sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping à Busan le 29 octobre. Le report est en fait une mise à l’épreuve : La Chine évaluera, pendant un an, si un nouvel esprit de non-agression, de coopération, de rhétorique de désescalade et d’ouverture commerciale peut s’installer. Si ce n’est pas le cas, la situation ne sera pas meilleure pour les États-Unis dans un an, et les deux parties le savent.

L’histoire à long terme de la montée en puissance de la Chine et du déclin de l’Amérique remonte au moins aux années 1970 : la fin de l’ère Mao en Chine et la montée en puissance de l’économie de marché aux États-Unis, la politique du dollar fort de Paul Volcker et l’arrivée de Ronald Reagan. Il ne s’agit pas d’une simple histoire d’escroquerie de l’Amérique, comme notre président, mon gouverneur et les alarmistes de nos agences de sécurité, de nos groupes de réflexion et de nos médias se plaisent à le prétendre. Mais nous sommes là où nous sommes. Même nos dirigeants les plus obtus ont commencé à se rendre compte que les États-Unis ne contrôlent plus tout à fait la situation.

Ici, au Texas, il serait bon que quelques-uns d’entre nous, qui ont suivi la situation avec précision depuis des décennies, puissent récupérer leur droit de voyager et de s’engager professionnellement avec la Chine. Nous pourrions alors commencer à familiariser nos dirigeants locaux avec le monde réel. Et – qui sait ? – peut-être que lorsque Xi visitera les États-Unis l’année prochaine, nous pourrions l’accueillir dans un rodéo. Ce ne serait pas la première fois.

De 1993 à 1997, l’auteur a été conseiller technique principal pour la réforme macroéconomique et le renforcement des institutions auprès de la commission de planification de l’État chinois, dans le cadre du programme de développement des Nations unies.

De 1993 à 1997, l’auteur a été conseiller technique principal pour la réforme macroéconomique et le renforcement des institutions auprès de la commission de planification de l’État chinois, dans le cadre du programme de développement des Nations unies.

James K. Galbraith, professeur à la LBJ School of Public Affairs de l’université du Texas à Austin, est le co-auteur (avec Jing Chen) de Entropy Economics : The Living Basis of Value and Production University of Chicago Press, 2025). Son prochain ouvrage, The Power to Destroy : How Obsolete Economics Drove American Decline (University of Chicago Press), sera publié en 2026.

Copyright : Project Syndicate, 2025.

www.project-syndicate.org