Les purges de Xi Jinping révèlent son insécurité

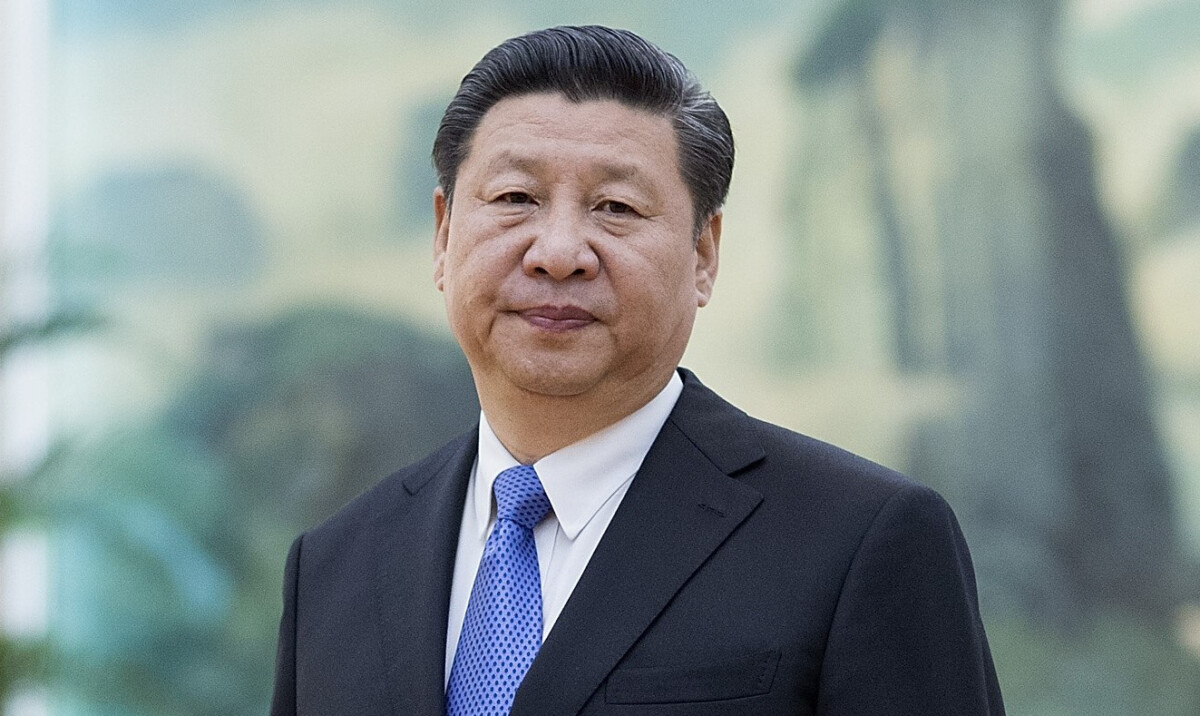

De Project Syndicate, par Brahma Chellaney – Durant ses treize années au pouvoir, Xi Jinping a progressivement renforcé son emprise sur tous les leviers de l’autorité en Chine – le Parti communiste chinois (PCC), l’appareil d’État et l’armée – tout en étendant la surveillance à pratiquement tous les aspects de la société. Pourtant, sa récente purge de neuf généraux de haut rang, à l’instar des précédentes, montre qu’il voit toujours des ennemis partout.

Après son arrivée au pouvoir en 2012, Xi a lancé une campagne de répression contre la corruption au sein du PCC et de l’Armée populaire de libération (APL). Cette campagne a d’abord rencontré un certain succès, car le système de parti unique chinois est gangrené par la corruption et les abus de pouvoir. Mais il est vite apparu que son application était très sélective – un outil non pas pour construire un système plus transparent ou plus efficace, mais pour consolider le pouvoir entre les mains de Xi. Dans la Chine de Xi, la promotion dépend moins de la compétence ou de l’intégrité que de la capacité à gagner la confiance personnelle du dirigeant.

Mais même après plus d’une décennie de promotion exclusive de ses fidèles, Xi continue de limoger régulièrement des fonctionnaires, y compris de hauts gradés militaires. Selon le Bureau du directeur du renseignement national américain, près de cinq millions de responsables à tous les niveaux de l’administration ont été inculpés pour corruption sous son régime. Sans parler de ceux qui disparaissent tout simplement sans explication.

Fidèle à sa stratégie, le régime de Xi affirme que les chefs militaires victimes de sa dernière purge – parmi lesquels le général He Weidong, membre du Politburo, vice-président de la Commission militaire centrale et troisième personnage le plus important de la hiérarchie militaire chinoise – ont commis des « violations disciplinaires » et des « crimes liés à leurs fonctions ». Mais une explication plus plausible est que Xi se livre à un jeu interminable d’élimination de ses rivaux, tentant désespérément de conserver son emprise sur le pouvoir.

Les craintes de Xi ne sont pas totalement infondées : chaque nouvelle purge exacerbe la méfiance au sein de l’élite chinoise et risque de transformer d’anciens fidèles en ennemis. De Mao Zedong à Joseph Staline, de nombreux exemples montrent qu’un pouvoir personnel engendre la paranoïa. À présent, Xi a probablement perdu la capacité de distinguer ses alliés de ses ennemis. À 72 ans, Xi reste si fragile dans sa position que, contrairement même à Mao, il a refusé de désigner un successeur, craignant qu’un héritier désigné ne précipite sa propre chute.

Rien de tout cela n’augure rien de bon pour la Chine. En refusant de préparer le terrain pour une transition du pouvoir, Xi Jinping accroît considérablement le risque que la fin de son règne – quelle qu’en soit la date – n’entraîne une instabilité politique. Parallèlement, son attachement à la loyauté personnelle au détriment de la conformité idéologique fragilise la cohésion institutionnelle d’un système autrefois fondé sur un leadership collectif. Conjuguée à ses limogeages et poursuites arbitraires, cette situation fait que la gouvernance chinoise est désormais de plus en plus marquée par la flagornerie et l’anxiété, plutôt que par la compétence et la cohérence.

L’armée chinoise paie un prix particulièrement élevé pour l’insécurité de Xi Jinping. Ces dernières années, l’Armée populaire de libération (APL) a entrepris de vastes réformes structurelles visant à la transformer en une force de combat moderne capable de « gagner des guerres numériques ». Mais les purges de Xi risquent de compromettre cet effort en perturbant la planification et le commandement militaires. Par exemple, son limogeage brutal en 2023 des dirigeants de la Force des fusées de l’APL, qui supervise l’arsenal de missiles nucléaires et conventionnels chinois, a peut-être mis en péril la dissuasion stratégique de la Chine.

Remplacer des commandants expérimentés par des fidèles inexpérimentés peut assurer la survie politique de Xi – et les dirigeants chinois ont souvent utilisé l’armée pour préserver leur propre pouvoir – mais cela ne contribue en rien à la sécurité nationale. Et lorsque les généraux sont avant tout préoccupés par leur survie politique, leur moral et leur capacité opérationnelle en pâtissent. L’APL peut-elle mener et gagner une guerre contre un adversaire majeur comme les États-Unis ou l’Inde tout en opérant sous les contraintes politiques que Xi lui a imposées ?

Jusqu’à présent, Xi a mené à bien son programme expansionniste par la ruse et la coercition plutôt que par une guerre ouverte. Mais un dirigeant paranoïaque, entouré de courtisans incapables ou réticents à le contester, court toujours le risque d’erreurs stratégiques. Rappelons-nous comment Staline a décimé l’état-major de l’Armée rouge à la veille de l’invasion nazie, avec des conséquences désastreuses. Dans le cas de Xi, il se pourrait que ce soit la Chine qui envahisse Taïwan s’il ordonne un débarquement amphibie.

Malgré tout le faste qui entoure l’ascension de la Chine, le pays est en proie à des problèmes structurels, notamment un ralentissement économique, une hausse du chômage des jeunes et une population vieillissante et en déclin. Le mécontentement populaire est sans doute croissant, mais il est étouffé par la répression, tout comme toute contestation potentielle du pouvoir de Xi est immédiatement étouffée par des purges et des poursuites judiciaires. En fin de compte, Xi ne semble pouvoir gouverner que par la peur.

Or, la peur n’est pas un fondement pour une stabilité durable. Un dirigeant rongé par la peur de la déloyauté peut exiger l’obéissance, mais non une fidélité véritable. L’obéissance n’est pas seulement un piètre substitut à la force ; elle peut devenir une source de fragilité, car elle laisse peu de place à la créativité, à la compétence ou à la collaboration. Le grand paradoxe de l’approche de Xi est que plus il cherche à consolider son pouvoir, plus son règne devient vulnérable.

Les purges de Mao ont abouti au chaos et à un traumatisme national. Les méthodes de Xi sont plus sophistiquées, mais la logique sous-jacente est la même – et les conséquences pourraient l’être également.

Brahma Chellaney, professeur émérite d’études stratégiques au Centre de recherche politique de New Delhi et chercheur associé à l’Académie Robert Bosch de Berlin, est l’auteur de *Eau, paix et guerre : faire face à la crise mondiale de l’eau* (Rowman & Littlefield, 2013).

Brahma Chellaney, professeur émérite d’études stratégiques au Centre de recherche politique de New Delhi et chercheur associé à l’Académie Robert Bosch de Berlin, est l’auteur de *Eau, paix et guerre : faire face à la crise mondiale de l’eau* (Rowman & Littlefield, 2013).

Copyright : Project Syndicate, 2025.

www.project-syndicate.org