L’Europe et la Chine peuvent-elles forger une connexion climatique ?

De Project Syndicate, par Emmanuel Guerin et Bernice Lee – Plus tôt cette année, l’entreprise chinoise CATL, premier fabricant mondial de batteries, a dévoilé une batterie pour véhicule électrique (VE) capable d’offrir une autonomie remarquable de 520 kilomètres après seulement cinq minutes de charge.

Cette annonce intervient un mois après que BYD, premier fabricant chinois de véhicules électriques, a lancé son propre système de charge ultra-rapide. Dans le solaire également, les chiffres sont impressionnants : les entreprises chinoises peuvent désormais produire plus de 1 200 gigawatts de panneaux solaires par an.

Ces prouesses sont le fruit de la course mondiale aux technologies vertes, largement menée par la Chine. Certains y voient un problème d’offre excédentaire chinoise. Mais on peut aussi considérer que le reste du monde ne déploie pas ces technologies assez rapidement. Alors que le moteur de la production verte chinoise tourne à plein régime, d’autres tournent au ralenti.

Dans ce contexte, l’Europe est confrontée à un choix stratégique. Elle peut réagir par une politique industrielle défensive : sécuriser ses chaînes d’approvisionnement, augmenter les droits de douane et tenter vainement de rattraper son retard. Ou bien, elle pourrait forger un programme de compétitivité commun, qui permettrait à l’Europe d’utiliser ses atouts – réglementation, constitution de coalitions et définition de normes – pour façonner l’environnement de déploiement, définir des normes et orienter les cadres d’investissement vert.

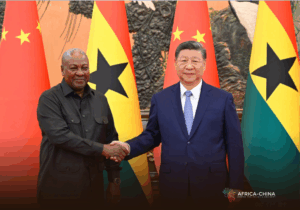

Malgré la rupture des liens entre l’Union européenne et la Chine ces dernières années, l’idée d’une collaboration en matière de commerce et d’investissement propres n’est pas si irréaliste. La transition climatique constitue le défi politique et économique majeur du XXIe siècle. Sur ce front, l’UE et la Chine sont devenues interdépendantes : si l’Europe freine la décarbonation, les actifs chinois pourraient être bloqués, tandis que la Chine pourrait subir des représailles si elle refuse de collaborer ou de s’aligner sur les normes mondiales. La question est désormais de savoir si elles peuvent façonner leur interdépendance de manière constructive.

Pour tirer parti de la faible marge de manœuvre disponible pour établir un partenariat climatique, il est nécessaire de parvenir à un accord qui défende les intérêts économiques fondamentaux de chaque gouvernement. Pour l’UE, cela implique de réduire sa dépendance aux importations chinoises tout en progressant dans la chaîne de valeur. Pour la Chine, cela signifie maintenir l’accès à un marché d’exportation à forte valeur ajoutée dans un contexte commercial mondial en pleine mutation. La réussite exige du pragmatisme de part et d’autre.

L’efficacité de la coopération entre l’UE et la Chine dépend de plusieurs facteurs. Premièrement, elles doivent parvenir à un accord sur les exigences de contenu local. L’UE devrait viser une production nationale d’au moins 40% de technologies vertes d’ici 2030 – pas seulement des activités d’assemblage à bas salaires, mais des activités à plus forte valeur ajoutée comme la recherche et le développement – afin de créer des emplois et de renforcer la résilience.

Deuxièmement, tout partenariat doit ouvrir la voie à des coentreprises, qui ont permis à la Chine d’atteindre la frontière technologique et qui émergent déjà dans les secteurs des batteries et de l’automobile en Europe. Correctement structurés, ces partenariats peuvent générer des gains mutuels tout en intégrant la coopération dans des stratégies industrielles à long terme.

Troisièmement, les mesures commerciales doivent être soigneusement calibrées. Bien que l’UE ait imposé des droits de douane allant jusqu’à 45,3% sur les véhicules électriques chinois, les barrières à l’importation ne peuvent à elles seules combler les écarts de compétitivité. Au mieux, elles peuvent compléter des mesures politiques plus stratégiques, telles que les règles de contenu local et les partenariats industriels. Mal mises en œuvre, elles pourraient affaiblir davantage la position technologique de l’Europe, au lieu de lui permettre de rattraper son retard sur la Chine.

Quatrièmement, il est nécessaire de mettre en place des programmes de mobilité structurés. Certains États membres de l’UE ont commencé à restreindre les visas pour les ingénieurs chinois. C’est une mesure à courte vue. Permettre aux entreprises européennes d’accueillir des talents chinois et vice-versa garantirait que la R&D et la conception, et pas seulement l’assemblage final, se déroulent en Europe.

En fin de compte, trouver un moyen de collaborer aux efforts de décarbonation serait bénéfique pour les deux parties, tant sur le plan économique que géopolitique. Une collaboration avec la Chine renforcerait la résilience de l’UE, dynamiserait son secteur industriel et consoliderait la position de leader du bloc dans les technologies propres. La Chine pourrait ainsi écouler ses excédents de produits verts, sécuriser son accès au marché et signaler au monde que, si les États-Unis se retirent de l’action climatique, ils restent engagés dans la croissance verte.

L’UE et la Chine sont plus alignées qu’on ne le pense. Toutes deux sont des importateurs nets d’énergies fossiles. Elles sont également d’importants producteurs de technologies zéro carbone et ont donc intérêt à soutenir la demande mondiale de produits verts. De plus, dans un contexte d’incertitude croissante, elles ont toutes deux misé sur la transition énergétique, la considérant comme la voie la plus viable vers la compétitivité et l’innovation.

Cette fenêtre d’opportunité ne restera pas ouverte indéfiniment. Alors que les échéances scientifiques et politiques convergent, les mois à venir sont cruciaux pour maintenir le monde sur la bonne voie pour atteindre l’objectif de 1,5 °C fixé par l’accord de Paris sur le climat. Le récent sommet UE-Chine a jeté les bases d’une coopération plus étroite en matière de décarbonation. Mais, alors que la pression monte pour soumettre des objectifs climatiques à l’horizon 2035 avant la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP30) de novembre à Belém, la prochaine réunion du Conseil de l’UE en septembre, sous présidence danoise, sera cruciale.

Alors que de nombreux pays européens, notamment la France, réclament un plan industriel et d’investissement plus clair avant de s’engager sur un objectif ambitieux de réduction des émissions d’ici 2035, les chefs d’État et de gouvernement de l’UE doivent élaborer un cadre pour la transformation de l’industrie lors de la réunion de septembre. Un volet important de ce plan portera sur la manière dont l’Union européenne dialoguera avec la Chine.

En s’unissant autour de la conviction qu’il faut construire du neuf avant de pouvoir éliminer l’ancien, l’Europe commence à suivre la stratégie chinoise. Mais pour ce faire, elle doit également s’inspirer de la mise en œuvre cohérente et systématique de la Chine, axée sur une planification à long terme de l’ensemble de la chaîne de valeur des technologies propres.

La Chine doit elle aussi se fixer un objectif ambitieux d’émissions pour 2035, aligné sur son objectif de zéro émission nette pour 2060 – soit une réduction d’environ 30 % par rapport au pic d’émissions, qui devrait être atteint au cours de cette décennie. Cela renforcerait sa crédibilité internationale et contribuerait à créer un espace pour un objectif européen ambitieux.

L’Europe et la Chine ont toutes deux misé leur avenir sur la croissance verte. Pour réussir ce pari et tirer pleinement parti de la décarbonation, elles doivent trouver un terrain d’entente autour du commerce et des investissements propres – l’un des rares domaines où l’intérêt stratégique personnel et les biens publics mondiaux convergent encore.

Emmanuel Guerin est membre et conseiller spécial du PDG de la Fondation européenne pour le climat. Bernice Lee est membre distinguée et conseillère spéciale à Chatham House.

Droits d’auteur : Project Syndicate, 2025.

www.project-syndicate.org