Vers qui se dirigent les investissements chinois dans la manufacture mode et textile ?

–(SINARUM)– Face à la hausse des coûts de production et aux mutations stratégiques qu’elle impose à son économie, la Chine reconfigure naturellement sa place dans la chaîne de valeur textile mondiale. Les salaires augmentent dans les grandes villes industrielles chinoises, les métiers attirent moins, et les tensions commerciales avec les États-Unis (et, dans une moindre mesure, avec l’Union européenne) persistent.

Autant d’éléments qui conduisent les industriels chinois du textile à investir de plus en plus hors de leurs frontières pour faire produire les vêtements qu’ils produisaient jusqu’ici en Chine. Quels sont les pays partenaires qui en bénéficient ? Où s’implantent aujourd’hui les capitaux chinois dans la manufacture mode et textile ? Tour d’horizon.

Le déclin de la Chine manufacturière reste très relatif, mais ce mouvement de délocalisation discret n’est pas tout à fait nouveau.La désaffection progressive de la Chine à l’égard de la production textile à faible valeur ajoutée s’inscrit dans un mouvement structurel. Les grandes usines bénéficient encore d’un afflux de travailleurs migrants internes (les mingong / 民工 ou wailaigong / 外来工) la Chine exporte ses activités manufacturières vers le Vietnam notamment, et ce depuis quelques années déjà, poussée par des coûts de production bien plus bas qu’en Chine.

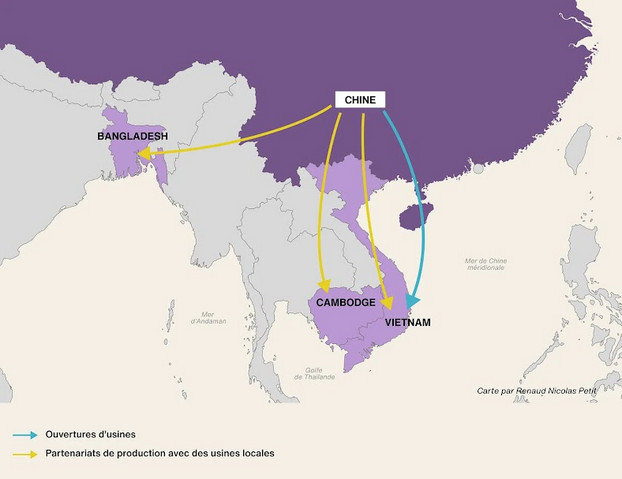

L’Asie du Sud-Est reste le terrain privilégié des investisseurs chinois

Les investissements privés chinois dans la manufacture textile à l’étranger se concentrent en grande partie chez les plus petits voisins de la Chine. La Chine n’est pas membre à plein temps de l’ASEAN (qui comporte 10 Etats : l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande, Brunei, le Vietnam, le Laos, la Birmanie et le Cambodge), mais elle fait partie du groupe ASEAN+3, avec le Japon et la Corée du Sud. Un rôle qui la place en position de partenaire privilégié dans les investissements dans la région.

Le Vietnam, un partenaire ancien mais dont la position vacille

Les coûts de production inférieurs aux tarifs chinois, les savoir-faire disponibles, la bonne image dont jouit le Vietnam et son climat politique stable ont fait du pays une destination phare pour les industriels chinois. En 2024, le pays a attiré 4,73 milliards de dollars d’investissements chinois. Un record porté non pas uniquement par le textile, mais également par des projets dans les composants électroniques, la production de batteries ou même d’énergies vertes.

Shein a sans hésiter pensé au Vietnam pour sa production afin d’éviter les taxes douanières américaines. Ce à quoi les États-Unis, bien conscients de cette stratégie de contournement, ont immédiatement répondu par l’imposition de tarifs élevés à Hanoï Cette réaction de Washington limite aujourd’hui et à court terme l’attractivité du pays. Certains investisseurs chinois commencent à réévaluer leur exposition au Vietnam, sans pour autant s’en désengager massivement. Le Vietnam tente de rassurer, en renforçant ses contrôles et en diversifiant ses achats, mais les liens étroits avec l’appareil productif chinois compliquent sa position.

Le Cambodge apparaît comme l’un des principaux gagnants de cette redistribution des cartes

Le pays est déjà un partenaire clé de la Chine dans la chaîne de valeur textile. Le modèle sino-cambodgien repose sur une division claire du travail : les entreprises chinoises produisent des fibres et des tissus qu’elles exportent ensuite au Cambodge, où les usines s’occupent de la production de produits finis.

En 2024, les exportations textiles chinoises vers le Cambodge ont atteint 4,8 milliards de dollars (+33,22 % sur un an), tirées majoritairement par les tissus, qui représentent à eux seuls plus de 88 % du total.

Une relation en plein développement et qui fait du Cambodge, en quelque sorte, l’arrière-cour de l’industrie textile chinois. Le 28 mai, une délégation du Conseil national des syndicats du Cambodge a visité la China Textile City de Keqiao, le plus grand marché de textile du monde qui abrite jusqu’à 30 000 entreprises et où environ un quart des tissus produits dans le monde sont échangés chaque année (pour plus d’infos sur Keqiao, cf. notre édition du 10 janvier 2025). Une manière pour le Cambodge de renforcer ses liens avec l’écosystème textile chinois, dans une logique de montée en compétence.

Le Bangladesh, l’autre grande usine du monde en matière de mode, cherche à séduire Pékin

Plus à l’ouest, le Bangladesh se positionne comme un partenaire stratégique émergent. Lors de la conférence sur le commerce et l’investissement Chine-Bangladesh organisée à Dacca le 1er juin 2025, le chef du gouvernement intérimaire, Muhammad Yunus, a lancé un appel appuyé aux industriels chinois. Le Bangladesh peut miser sur sa population jeune, dynamique et qualifiée dans les métiers du textile. Le tissu industriel dans le secteur de l’habillement est dense et efficace.

Il est important de noter que Muhammad Yunus, s’il compte sur le textile, cherche aussi à attirer les investissements chinois dans d’autres domaines, notamment l’agroalimentaire, la production de produits pharmaceutiques et l’informatique. A l’appel de Dacca, Pékin répond présent. Un mémorandum d’accord a été signé avec la China Chamber of Commerce for Import and Export of Textiles pour confirmer le renforcement de la coopération bilatérale. La décision est fraîche et le Bangladesh devra toutefois attendre un peu avant de voir pleuvoir les yuans chinois.

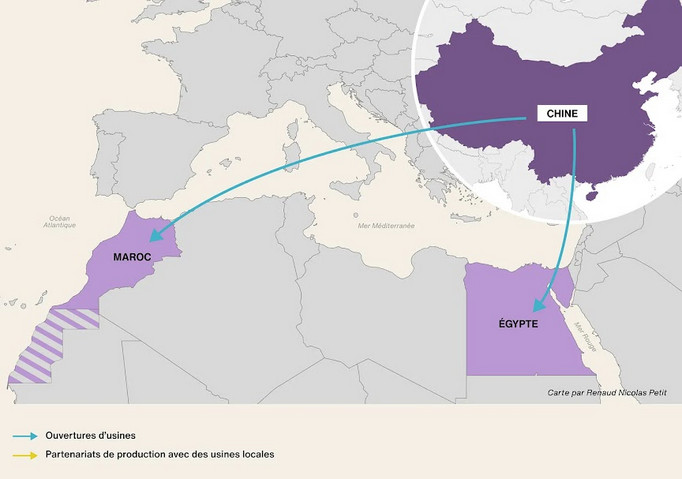

L’Afrique constitue un nouvel horizon stratégique pour la mode chinoise

En parallèle de l’Asie, l’Afrique, notamment le monde arabe, constitue l’autre pôle d’investissement chinois dans le textile. Les fabricants chinois vont y chercher à la fois des savoir-faire bon marché et des infrastructures, notamment portuaires. Les 2 grands pays récepteurs d’investissements chinois, l’Egypte et le Maroc, bénéficient pour l’un du canal de Suez et pour l’autre des grands ports méditerranéens de Tanger Med et de Casablanca.

En Egypte, un hub de l’industrie chinoise autour du canal de Suez

L’Egypte croit au potentiel de l’industrie textile pour nourrir sa croissance. Fin 2024, le premier ministre Mostafa Madbouly avait alors annoncé engager le pays dans un plan stratégique pour moderniser et revitaliser le secteur, entièrement tournée vers l’exportation, principalement à destination de l’Europe et des Etats-Unis. Pour y parvenir, le gouvernement se tourne naturellement vers le partenaire chinois. La zone industrielle de Qantara Ouest, au bord du canal de Suez, sert désormais de hub.

En mai 2025, une délégation très officielle de 25 entreprises chinoises s’est donc rendue en Egypte. L’occasion pour le pays de montrer ses savoir-faire et ses atouts, sous l’œil du ministre du Secteur public des affaires, Mohamed Shimy.

Des investissements sont déjà validés. Parmi les projets en cours, L’Autorité générale de la zone économique du canal de Suez (SCZone) a signé un contrat de 10 millions de dollars avec l’entreprise chinoise JiangSu GuoTai International Group pour l’implantation d’une grande usine de confection de vêtements, toujours à Qantara Ouest.

D’autres groupes chinois ont choisi d’investir à cet endroit: Changzhou Kingcason Printing & Dyeing Co. prévoit une unité complète (filature, teinture, impression, design), pour 24,5 millions de dollars. Shanghai Honour Home Textile construira aussi une usine exclusivement dédiée à l’exportation.

Le Maroc, aux portes de l’Europe, attire les entrepreneurs chinois

Le Maroc offre aux investisseurs chinois une proximité avec l’Europe et un tissu industriel déjà bien développé dans l’industrie textile. Les savoir-faire et la main-d’œuvre ne manquent pas, surtout au plus près des ports, à Tanger ou à Casablanca. Les grandes marques européennes de mass market, Zara, H&M, produisent depuis longtemps au Maroc. L’intérêt chinois est plus récent. Le groupe textile chinois Sunrise, dont le chiffre d’affaires annuel est d’environ 500 millions d’euros, a annoncé en grande pompe en mai 2025 investir 230 millions de dollars au Maroc pour l’ouverture de 2 usines de production textile (filature, tissage, montage). Un projet d’importance puisqu’il a directement impliqué le chef du gouvernement marocain Aziz Akhannouch (qui a même fait le déplacement jusqu’à Shanghai pour rencontrer le patron de Sunrise), et grâce auquel le Maroc espère créer 7 000 emplois directs et 1 500 emplois indirects.

De l’aveu du patron du groupe chinois, cet investissement est motivé par les accords de libre échange dont jouit le Maroc avec l’UE et les USA. Avant de s’installer au Maroc, le groupe Sunrise produisait déjà notamment en Chine, au Vietnam et au Cambodge.

Ni l’Europe ni les États-Unis ne figurent parmi les destinations privilégiées des industriels chinois du textile

La politique tarifaire de Washington, et dans une moindre mesure celle de Bruxelles, ne participent pas à faire délocaliser la Chine en occident. Elles semblent même freiner toute velléité d’investissement productif chinois sur place. La Chine préfère encore produire en Asie du sud, dans le sous-continent indien ou en Afrique, que de produire sur place au plus près des consommateurs occidentaux.

Sur leur rapport à la production mode et habillement, la Chine et l’UE se ressemblent beaucoup. Alors même qu’elle cherche à se réindustrialiser, la manufacture textile n’est pas davantage considérée comme un secteur porteur par l’Europe qui ne se voit pas en productrice pour autre qu’elle-même. Les ambitions européennes restent limitées à la relocalisation partielle de certaines productions à forte valeur ajoutée ou durables, sans prétention à concurrencer l’Asie ou l’Afrique sur la production de produits issus des vieilles industries traditionnelles comme le textile et l’habillement.

Renaud Nicolas Petit – Sinarum est un média sur les enjeux du secteur de la mode et du textile en Chine. Chaque semaine, Sinarum propose une analyse et un accès direct aux dernières analyses de la presse et des milieux académiques sinophones : tendances de consommation en Chine, innovations textiles, transition écologique, analyses des mouvements du marché chinois.

Renaud Nicolas Petit – Sinarum est un média sur les enjeux du secteur de la mode et du textile en Chine. Chaque semaine, Sinarum propose une analyse et un accès direct aux dernières analyses de la presse et des milieux académiques sinophones : tendances de consommation en Chine, innovations textiles, transition écologique, analyses des mouvements du marché chinois.

Image de Une : Une usine de confection de vêtements au Vietnam. Crédits : Better Work Programme